Al via la nuova edizione del ciclo di incontri. Il primo è stato dedicato alla riscoperta di Enrico Ragusa, appassionato imprenditore ed entomologo siciliano

Una sorta di mistero che lega Enrico Ragusa a Catania è ciò di cui ha raccontato Attilio Carapezza, presidente della Società siciliana di Scienze naturali. All’entomologo dell’Università di Palermo, infatti, è stata affidata l’apertura dell’incontro dal titolo Per il centenario dalla morte dell'entomologo siciliano Enrico Ragusa che ha inaugurato la nuova edizione del ciclo Un tè al Museo di Zoologia.

«Un tè al museo nasce dal desiderio di dedicare dei pomeriggi al piacere del racconto, soprattutto alla divulgazione scientifica e ambientale. L’occasione migliore per cominciare ci è parsa la memoria di Enrico Ragusa a cento anni dalla sua scomparsa», ha spiegato Fabio Viglianisi, coordinatore dell’incontro e responsabile delle Attività didattiche ed educative del Muzoo, in apertura dell’incontro nell’aula “Guglielmo Longo” della sezione di Biologia animale di via Androne.

Dopo i saluti di Rosolino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, è intervenuto Attilio Carapezza che di Enrico Ragusa, al quale si è associato per l’amore precoce nei confronti dell’entomologia, ha ripercorso la vita e le passioni, sin dalla giovinezza, quando cominciò a frequentare a Berlino una scuola di alta formazione per la gestione alberghiera, imparando oltre il tedesco, l’inglese, il francese e il russo.

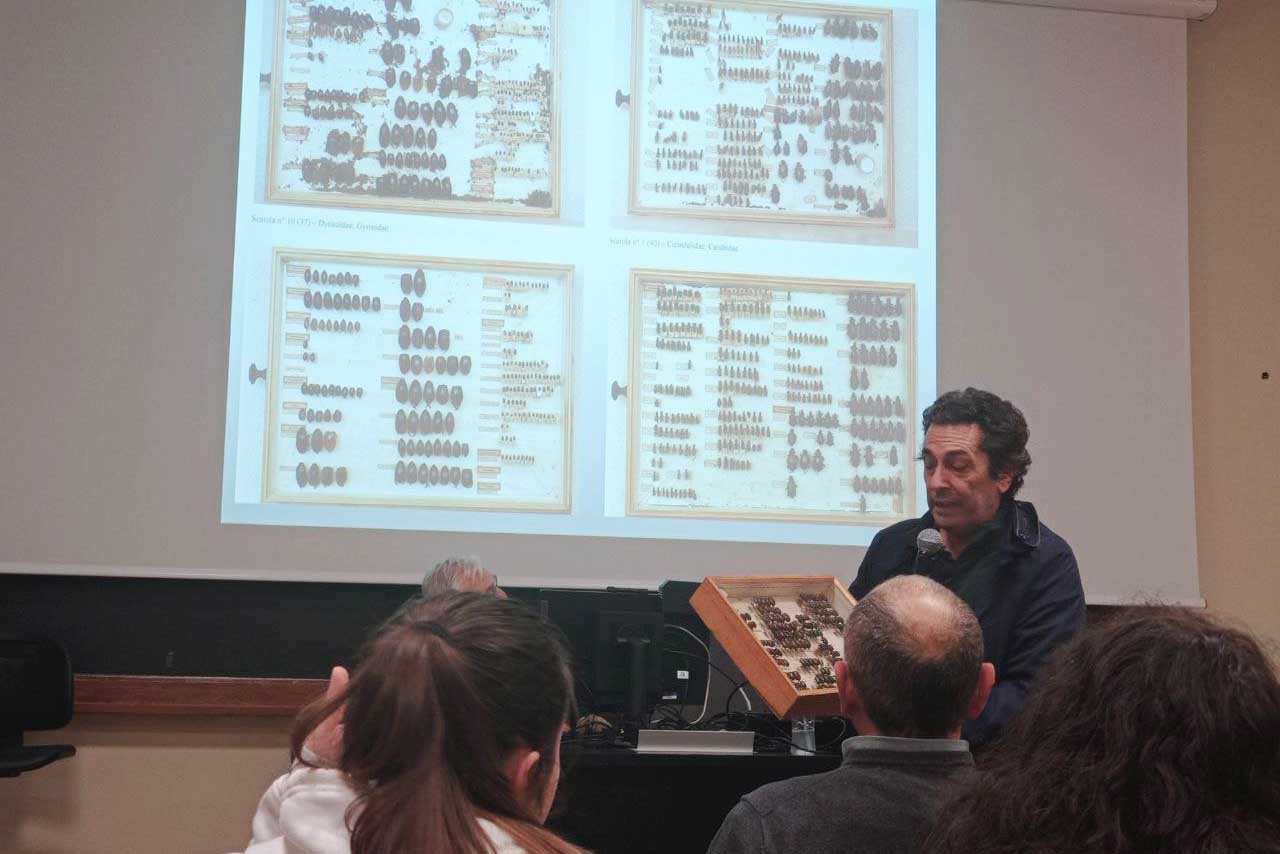

In foto Attilio Carapezza nel corso dell'incontro

Tornato a Palermo, nel 1875, ventiseienne, Enrico Ragusa acquistò Villa Ingham, appartenente ad una famiglia inglese divenuta notevolmente ricca grazie all’invenzione del marsala. Trasformò l’edificio dotato di un parco esteso quasi fino al mare in un albergo di lusso, l’Hotel des Palmes, primo albergo di Palermo frequentato da famiglie aristocratiche da tutta Europa e da personaggi di primo piano nel campo dell’Arte e delle Lettere: Wagner vi compose la parte finale del Parsifal e vi soggiornarono scrittori come Guy de Maupassant o Oscar Wilde.

La storia di gestore alberghiero di Ragusa non rimane circoscritta al capoluogo siciliano, poiché a distanza di breve tempo, informato che ad Agrigento era in vendita la Villa del barone Genuardi, l’acquistò per farne l’Hotel des Temples, «il più bello della zona dell’agrigentino tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento», ha ricordato il professore Carapezza.

Il “giallo”, però, preannunciato dal presidente della Società siciliana di Scienze naturali, riguarda un altro edificio.

«Avevo sentito parlare di un Grande Albergo di Catania, dai molti misteri, poiché sembra abbia goduto a suo tempo dei fasti dei grandi alberghi gestiti da Ragusa a Palermo; eppure, a differenza di essi, non pare rintracciabile online alcuna informazione in merito, come se fosse stato inghiottito nel nulla», ha spiegato l’entomologo dell’ateneo palermitano.

Un momento dell'incontro

Costruito da un imprenditore del settore tessile, don Rosario Fischetti, nell’allora piazza Alfredo Cappellini e oggi piazza Giovanni Falcone, l’albergo venne aperto al pubblico nel 1873 e - pare - chiuso nel 1911, quando venne suddiviso in appartamenti.

«Estremamente difficile rintracciare le due sole foto storiche di quest’edificio, casa natale di Goliarda Sapienza», ha aggiunto.

Numerose le prove documentarie, collazionate da Carapezza, a riprova del passaggio di Enrico Ragusa dall’albergo, tratte da annotazioni dello stesso imprenditore su Il Naturalista siciliano, da note del diario di viaggio di Maupassant in transito nella città etnea, fino a fotografie di utensili propri del Grand Albergo di Catania.

Ma Enrico Ragusa fu anche il più grande promotore dello studio scientifico in Sicilia dell’entomologia, secondo la vocazione ereditata dal maestro Francesco Minà Palumbo. Fondò nel 1881 Il Naturalista Siciliano citato, scoprendo come propria passione preminente lo studio dei coleotteri, a cui dedicherà gran parte della vita: la più grande opera, rimasta incompiuta, infatti, è Il catalogo dei coleotteri di Sicilia, privo dell’aridità propria di qualsivoglia catalogo e dedicato anche a lepidotteri ed emitteri.

L’impulso dato da Ragusa attirò a Palermo, alla fine del XIX secolo, personalità scientifiche provenienti da tutta Europa: Margaret Fountaine, Géza Hovàth sono degli esempi.

Grazie alla relazione di Giovanni Altadonna, filosofo e naturalista, è stato possibile porsi idealmente in cammino con Enrico Ragusa, seguendone un’esplorazione sulle Madonie e fra i boschi di Caronia, attraverso le notazioni diaristiche dello stesso entomologo.

Un momento dell'intervento del prof. Giorgio Sabella

Giorgio Sabella, responsabile scientifico del Museo di Zoologia dell’ateneo catanese, ha illustrato le collezioni di Ragusa conservate nei locali della sezione di Biologia animale di via Androne 81, donate nel 1995 dall’Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura di Acireale: coleotteri di Sicilia, lepidotteri di Sicilia, lepidotteri d’Europa, di cui la prima è decisamente la più vasta.

Le tre collezioni furono restaurate fra il 1999 e il 2001 da Marcello Arnone, nell’ambito dell’iniziativa IN07 – Museo di Zoologia (responsabile prof. Giovanni Costa), del progetto coordinato Catania-Lecce.

Sabella ha inoltre posto l’attenzione sul notevole significato scientifico e culturale di collezioni storiche, di frequente ritenuti inutili e polverosi cimeli.

«Le collezioni, meglio di tanti discorsi, rappresentano una incontrovertibile testimonianza del degrado ambientale che ha subito la Sicilia nel corso dell’ultimo secolo e rappresentano quindi una sorta di memoria di quello che c’era ed è oggi irrimediabilmente perduto, o quantomeno fortemente compromesso, a livello di biodiversità sia di specie, che di ambienti naturali», ha detto in chiusura di incontro il prof. Giorgio Sabella.

In foto da sinistra Giorgio Sabella, Giovanni Altadonna, Attilio Carapezza e Fabio Massimo Viglianisi