Le musiche di Beethoven e Mendelssohn incantano Catania

Il suggestivo scenario del Teatro Massimo Bellini di Catania ha ospitato due serate dedicate alle musiche dei celebri compositori tedeschi: Beethoven e Mendelssohn.

Protagonisti delle serate, il pianista Giovanni Bertolazzi e l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini, diretta da Riccardo Bisatti. Toccante, l’intervento del musicologo Giuseppe Montemagno, che ha omaggiato la memoria del maestro Piero Rattalino, direttore del Teatro Bellini dal 1994 al 2006, nonché noto critico musicale, scomparso appena due anni fa.

L’evento si è aperto con il celebre Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore, op.73, Imperatore di Ludwig Van Beethoven, che ha visto predominare sulla scena la figura del pianista Giovanni Bertolazzi.

Giovanni Bertolazzi e Riccardo Bisatti sul palco del Teatro Bellini di Catania

L’opera fu composta a Vienna nel 1809, ed eseguita per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia, il 28 novembre 1811.

Il titolo “Imperatore” venne dato alla composizione, probabilmente, dopo la morte del compositore, dal pianista ed editore Johann Baptist Cramer; pare che la denominazione non si riferisca a personaggi del contesto storico-sociale, nel quale viveva il compositore, ma al carattere di solennità e grandiosità della composizione.

Il concerto è suddiviso in tre movimenti: Allegro, Adagio un poco mosso e Rondò. Il primo movimento, molto lungo (circa venti minuti di esecuzione), è caratterizzato da una lunga cadenza. Il secondo movimento propone un tema di straordinaria cantabilità, caratterizzato da grande dolcezza.

Il Rondò finale è segnato invece da un’imprevedibilità ritmica, che ne esalta la vivacità.

Brillanti gli interventi di Bertolazzi, il quale ha dimostrato, nell’esecuzione, grande padronanza dello strumento, alternando delicatezza e impetuosità, nonché una perfetta gestione delle dinamiche.

A conclusione del brano, il pianista, acclamato dal pubblico in sala, ha poi eseguito — questa volta senza l’ausilio dell’orchestra— ben tre bis: Valzer triste, brano di tradizione ungherese; la Danza del fuoco di Manuel De Falla; il Piccolo Valzer per pianoforte scritto come bozza di Quand me’n vo di Giacomo Puccini.

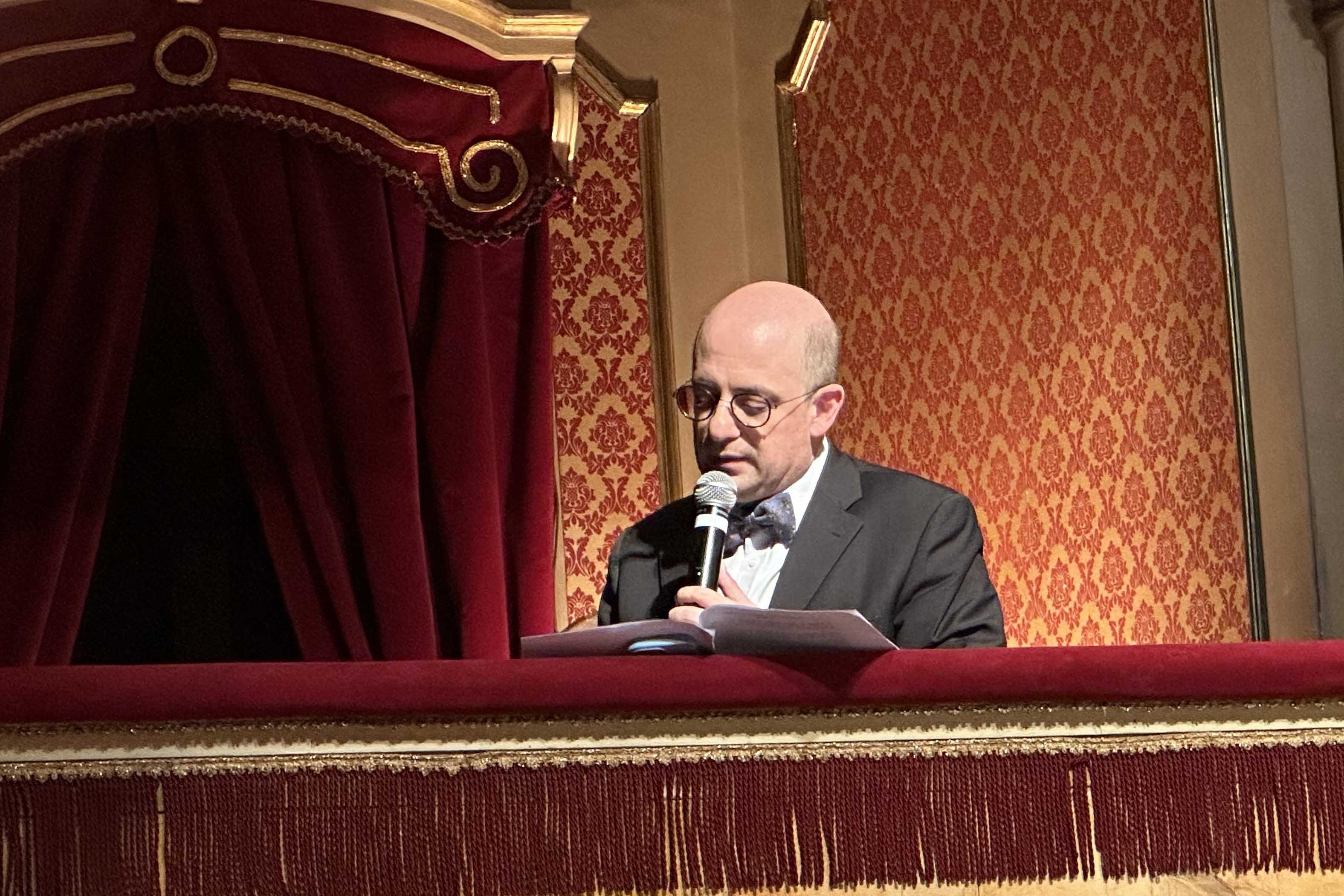

Un momento dell’intervento del prof. Giuseppe Montemagno

Durante il secondo tempo, ha preso la parola il musicologo Giuseppe Montemagno, che ha ricordato la figura del maestro Piero Rattalino attraverso la lettura di alcuni passi delle guide all’ascolto scritte da quest’ultimo, introducendo due brani in programma: Le Ebridi (La grotta di Fingal), ouverture da concerto in si minore, op.26, MWV P7 e Sinfonia n.4 in la maggiore, “Italiana”, MWV N16.

Pubblicata nel 1833, Le Ebridi si ispira ad una visita di Felix Mendelssohn alla grotta marina di Fingal, sull’isola di Staffa, nell’agosto del 1829. L’ouverture si compone di due temi principali. Il primo è caratterizzato dalla presenza di viole, violoncelli e fagotti, che simboleggiano le onde del mare che penetrano all’interno della grotta; di taglio lirico, evoca la maestosità e la straordinaria bellezza della grotta, suscitando sensazioni di abbandono e solitudine. Il secondo tema, che vede la presenza di corni e trombe, è un evidente richiamo agli antichi navigatori delle saghe celtiche che esploravano il Mari del Nord. Il finale dell’ouverture non ha nulla di trionfale, esprime, al contrario, nostalgia per l’antico mondo, perduto per sempre.

Un momento finale del concerto

Ha fatto seguito l’esecuzione della Sinfonia n.4 in la maggiore, composta da Mendelssohn dopo il soggiorno italiano, a Roma, dove rimase tra l’autunno del 1831 e l’estate del 1832; il compositore rimase affascinato dalla cultura e dallo stile di vita degli italiani e decise di dedicare loro un’opera musicale, che venne eseguita per la prima volta nel 1833, a Londra. Il componimento è caratterizzato da quattro movimenti: il primo è un Allegro vivace, balzante e quasi cavalleresco, che richiama la vitalità del popolo italico; il secondo è un Andante con moto, ed è ispirato alle processioni funebri notturne italiane; il terzo è un Minuetto; il

finale è un Saltarello, ispirato alle danze del saltarello e della tarantella che il compositore aveva avuto modo di ascoltare a Roma e Napoli.