Il Muzoo ha ospitato l'iniziativa organizzata in occasione dei 50 anni dal ritrovamento di "Lucy", esemplare di Australopithecus afarensis, avvenuto il 24 novembre 1974. In mostra le ricostruzioni forensi del paleoartista Simone Lo Savio

“Nov. 24 1974. Verso la Località 162 con Tom Gray. Mi sento fortunato”.

Una mattina di novembre di 50 anni fa, il paleontologo americano Donald Johnson annotava nel suo diario la sensazione di ottimismo che lo colse nell’accompagnare il giovane studioso Tom Gray in attività di esplorazione nella Località 162, una località collinare nella regione dell’Afar, in Etiopia.

Si sentiva fortunato, e lo era: camminando, notò dapprima un frammento di osso, poi un altro, poi un altro ancora, e tutti questi frammenti di braccia, gambe, cranio, bacino messi insieme iniziarono ad assemblarsi nella sua mente, fino a formare l’incredibile immagine di un essere umano, sepolto lì da millenni.

Di quello scheletro fu recuperato il 40%, abbastanza per classificarlo come un esemplare femminile della specie Australopithecus afarensis, lontana antenata dell’Homo Sapiens, vissuta circa 3,2 milioni di anni fa.

Quel mucchio di ossa fu chiamato Lucy: non era solo un semplice scheletro, ma una donna che, da un passato lontanissimo, riappariva nel presente per raccontare il suo mondo, per parlarci di lei e di noi e di cosa è successo nel frattempo. Lucy non aveva voce ma ha saputo lo stesso aiutarci a capire la nostra storia, rappresentando una tappa fondamentale nel progresso degli studi e delle ricerche che hanno l’obiettivo di indagare le origini dell’umanità.

Per celebrare mezzo secolo da questo eccezionale ritrovamento, dal 25 al 28 novembre, al Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle, si è svolta La settimana degli Ominidi.

La celebrazione del cinquantenario dalla scoperta è stata un espediente per rendere la visita al museo – appartenente al Sistema Museale di Ateneo – ancora più coinvolgente ed entusiasmante, portando visitatori e visitatrici a compiere un viaggio nella conoscenza dell’evoluzione dell’uomo e alla scoperta di storie e aneddoti su quello che ci ha preceduto.

Ad accompagnare il pubblico in questo itinerario attraverso i secoli sono stati il personale del museo e gli studenti dei corsi di laurea in Scienze ambientali e naturali e Biologia Ambientale. Il percorso è reso ancora più interessante dalle opere del paleoartista e naturalista Simone Lo Savio, esposte in modo permanente nella sezione paleoantropologica del museo.

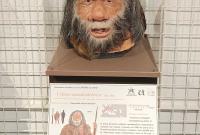

Si tratta di ricostruzioni forensi (scientificamente accurate) tridimensionali di otto degli undici crani presenti nella collezione del museo, che appartengono a diverse specie. Mentre questi ultimi sono realizzati con la tecnica del calco da crani originali e sono stati acquistati più di trent’anni fa dall’allora docente di zoologia dell’ateneo catanese Marcello La Greca, le ricostruzioni realizzate da Lo Savio sono state create con una base di argilla, su cui poi l’artista ha posizionato ulteriori e diversi materiali per modellare ogni singolo particolare del volto, basandosi sulle informazioni e sulle ricostruzioni scientifiche disponibili al giorno d’oggi, che hanno permesso la ricostruzione della fisionomia di ogni specie.

Il docente Simone Lo Savio mentre guida alcuni visitatori

Inaugurato nel giugno 2024 e intitolato Faccia a Faccia con la Preistoria, il nuovo allestimento della sezione paleoantropologica del museo, con l’aggiunta delle opere di Lo Savio ai crani già precedentemente esposti, continua a stupire e catturare il pubblico, alla scoperta di un passato che può essere ricostruito solo attraverso attenti studi.

La paleoantropologia, infatti, è la scienza che studia l'evoluzione umana attraverso i reperti fossili e altre tracce materiali lasciate dai nostri antenati, unendo così diverse discipline: l’antropologia, la paleontologia, la biologia, la genetica e l’archeologia. Il compito della paleontologia è quello di esaminare resti fossili come ossa, denti e tracce di attività umane (ad esempio gli strumenti di pietra utilizzati) per ricostruire l'aspetto, l'ambiente, la dieta e il comportamento delle prime specie del genere Homo e dei loro antenati, così da riuscire a tracciare l'albero genealogico dell'umanità, risalendo alle varie specie che hanno preceduto l’Homo sapiens e comprendendo come l'evoluzione abbia portato all'origine della nostra specie.

Le ricostruzioni forensi di Lo Savio riguardano otto specie di Homo: Australopithecus africanus, Paranthropus boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens.

L’artista ha pensato di accompagnare i volti con delle tavole che riportano le informazioni di ogni specie (proporzioni corporee, abitudini), e l’illustrazione del corpo di ogni individuo a figura intera. Lo Savio ha dipinto a mano ogni figura su un supporto diverso e successivamente, grazie alla digitalizzazione dell’immagine, il corpo di ogni specie è stato inserito nella rispettiva tavola.

Si tratta di ricostruzioni forensi tridimensionali diverse ma tutte ugualmente interessanti, perché ogni specie ha registrato progressi importanti dal punto di vista evolutivo.

Il primo volto esposto è quello dell’Australopithecus africanus, che, come afferma Fabio Viglianisi, docente di Museologia Zoologica del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, è molto simile all’Australopithecus afarensis, «la specie cui appartengono i resti di Lucy», e sappiamo inoltre che da un punto di vista temporale questi esemplari vissero circa quattro milioni di anni fa.

Un aneddoto interessante riguarda la specie dei Paranthropus boisei: sembrerebbe infatti che, per la sua forte muscolatura e la sua forte mascella, venga oggi chiamato “schiaccianoci”.

A distinguersi particolarmente fu l’Homo habilis, vissuto due milioni e mezzo di anni fa. «E' stato - come sottolinea Viglianisi - il primo esemplare in cui la locomozione era totalmente bipede», aspetto molto importante in quanto la locomozione ha innescato una serie di meccanismi evolutivi a cascata che hanno fatto diventare noi quelli che siamo oggi. Il fatto di avere le mani libere, di vivere in un ambiente climatico come la savana, quindi il doversi spostare e iniziare a mangiare cose non degli alberi ma carogne che altri animali cacciavano per noi, ha portato a un’evoluzione importante delle capacità umane».

Ancora più significativo fu il cambiamento avvenuto con l’avvento dell’Homo erectus. Come spiega il docente di Museologia, «per la prima volta, oltre a essere completamente bipede, questa specie ha avuto il fuoco come alleato, un fattore che ci ha trasformati profondamente, sia dal punto di vista morfologico che culturale. Grazie al fuoco, gli alimenti potevano essere cucinati, semplificando enormemente la digestione, un processo che richiede molta energia. L’energia risparmiata veniva così dirottata verso il cervello, favorendo un aumento della capacità cranica». Questo adattamento rese l’Homo erectus intellettualmente superiore alle specie precedenti.

Un altro aspetto fondamentale dell’Homo erectus fu la sua capacità di migrare oltre i confini del Corno d’Africa, diventando il primo ominide a lasciare la "culla dell’umanità" per esplorare nuove terre, spinto da una naturale curiosità.

Gli ominidi esposti al Muzoo

«Da questo momento in poi, non dobbiamo immaginare grandi quantità di individui – spiega Viglianisi –, ma piccoli gruppi, sparuti, distribuiti nei vari continenti». Fu grazie a queste tribù che si svilupparono altre specie umane, come l’Homo heidelbergensis, una specie alta quanto noi, con una capacità cranica di 1270 cm³. «Se si considera che lo scimpanzé ha un cranio di circa 350 cm³ – prosegue Viglianisi – si comprende l’importanza di questo balzo evolutivo». Questa specie, come mostrano le mappe illustrate dedicate all’Homo heidelbergensis, si diffuse in molte regioni del mondo, ad eccezione delle Americhe, raggiunte solo più tardi dall’Homo sapiens. Anche la sua fisionomia risulta più simile alla nostra.

Un discorso simile vale per l’Uomo di Neanderthal, una specie ancora più vicina a noi. «Il Neanderthal – spiega Viglianisi – è un uomo europeo a tutti gli effetti, non nato in Africa come le altre specie». Proprio per questo, sviluppò caratteristiche particolari come una carnagione chiara (necessaria per sintetizzare la vitamina D in condizioni di minore esposizione solare), capelli rossi e lentiggini. «Sappiamo con certezza – aggiunge il docente – che il Neanderthal si è accoppiato con l’Homo sapiens, la nostra specie, trasmettendoci alcune di queste caratteristiche».

L’Homo sapiens rappresenta un ulteriore salto evolutivo: ha sviluppato un’intelligenza superiore e un linguaggio articolato, elementi che hanno facilitato l’approvvigionamento di cibo. «Il vero salto evolutivo – afferma il professor Viglianisi – è stato compiuto dall’Homo sapiens, che per la prima volta ha iniziato a creare arte». Le famose pitture rupestri in Francia e Spagna, con figure di animali e impronte di mani, sembrano infatti essere una sorta di firma lasciata dai primi artisti della storia.

Circa 12.000 anni fa, l’Homo sapiens scoprì come addomesticare gli animali e coltivare la terra, passando così da uno stile di vita nomade a insediamenti stabili. Da qui nacquero le prime capanne, che nel tempo si trasformarono in città. Questo cambiamento evolutivo diede origine a nuove professioni, con una manodopera agricola in eccesso che permise lo sviluppo di una società più complessa, simile a quella che conosciamo oggi.

Il Museo di Zoologia non si limita alla sezione paleoantropologica, ma offre molte altre meraviglie. Tra queste, uno straordinario scheletro “volante” di dinosauro, splendidi esemplari di felini come leoni e tigri, oltre a specie provenienti da paesi esotici, tra cui alligatori, serpenti e uccelli dai mille colori.

Il Museo di Zoologia dell’Università di Catania si trova in via Androne 81, ed è visitabile gratuitamente da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso 12,40), e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (ultimo ingresso 16,40)